Александра Сергеевича Пушкина часто называют создателем русского литературного языка. Но почему? Давайте разберемся.

Национальные литературные языки европейских государств в основном складываются в 18-19 столетиях. В этот момент происходит образование экономических и культурных связей между разными областями и провинциями. Цель — большее единство и однородность территорий, и людей, проживающих на них. Всё это происходит в Российской империи в 19 веке, но со своими особенностями.

Время, проведённое Пушкиным в Царскосельском Лицее, приходится на 1811-1817 годы. В этот момент существует сильное общественное расслоение между дворянами и родовой аристократией — с одной стороны, крестьянами, городскими обывателями, купцами, духовенством — с другой.

Каждое сословие как будто говорило на своём языке. Важная особенность: привилегированные сословия изъяснялись в основном на французском языке и плохо знали русский. Но в начале 19 века растёт интерес к народной культуре, который не обошёл стороной и великого поэта. В дворянской среде изъяснялись либо на французском, либо на вычурной смеси французского и русского.

Пушкин, видя и там, и там как достоинства, так и крайности, вывел в своих произведениях новую норму, которая была взята за образец.

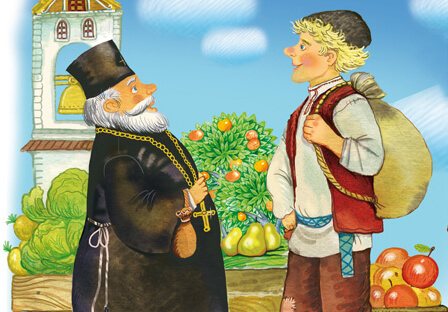

Молодой поэт много заимствовал из народной речи, заслужив в поэтических кругах репутацию скандалиста. Назвать главного героя Балдой — это был почти бунт. Но Пушкин специально во всех своих поездках собирал народную лексику. Это не было обесцениванием заимствования из европейских языков. Поэт признавал, что некоторые вещи переводить бессмысленно, так как они пришли в русскую культуру как часть европейской:

Но панталоны, фрак, жилет,

Всех этих слов на русском нет.

Значительную, если не главную, роль в становлении поэта сыграла няня Арина Родионовна. Она была простой женщиной из народа, от которой Александр Сергеевич перенял любовь к просторечному русскому языку.

Поэт работал и над лингвистическими и литературными тонкостями: активно использовал полногласные формы (например, берег, а не брег), букву ё вместо е, которая читалась как [э], старался использовать современные нормы окончания (молодые вместо младыя) и многое другое.

Пушкин отошел от высокопарности поэзии 18 века и заговорил с читателями языком повседневной жизни. Но этот язык был стилистически более совершенным — настоящим образцом для подражания, что признавали русские писатели и поэты 19 века. Во многом и по сей день мы руководствуемся этими нормами.

Материал взят из открытых интернет-источников.

Г. А. Новикова, главный библиотекарь детского абонемента